Bram Van Velde : « Peindre me fait peur »

C’est un « peintre de l’empêchement » selon l’expression de Samuel Beckett. Bram Van Velde peint ce qui l’empêche de peindre, et s’émerveille de ce qui jaillit de la toile. Dans un document rare de 1980, l’artiste s’entretient avec Charles Juliet sur son rapport vital à la peinture.

Quelques mois avant sa mort, Bram Van Velde avait accordé un entretien à Charles Juliet, écrivain, poète, qui avait accompagné de ses textes l’édition des lithographies du peintre. Bram Van Velde, l’ami de Samuel Beckett. Bram Van Velde, un homme que n’avait jamais quitté l’envie d’être peintre – tant mieux -, et qui peignait ses tableaux pour lui-même les découvrir. Rêveur et profondément dévoué à la peinture, il se définissait comme un « être liquide ». D’une voix délicate, un peu tremblante et avec un léger accent néerlandais, il se confie dans ce document rare sur son rapport vital, substantiel, à la peinture. Bram Van Velde est né en 1895 dans une commune néerlandaise, Zoeterwoude, et mort en 1981, à Grimaud, dans le Var. Il fut longtemps peintre en bâtiment et décorateur. Il se rappelle :

Je me souviens très bien de ma vie, quand j’étais apprenti peintre en bâtiment et de décoration. Vite, on a vu que j’avais du talent. Je faisais des abat-jours, oui des lampes, c’est ça.

C’est un homme d’une extrême sensibilité qui, après de multiples vicissitudes, tant personnelles que professionnelles, connaîtra tardivement le succès.

Mon enfance a été très misérable. Mon père est parti et ma mère était avec quatre enfants, qu’elle devait faire vivre par elle-même. C’était une enfance très dure. Mais moi, toujours, j’ai voulu être peintre. On m’a donné des crayons de couleurs à 7 ans, et je faisais un dessin avec un moulin, et on trouvait ça si beau… je n’ai jamais quitté l’idée d’être peintre.

Il n’a jamais perdu la fascination enfantine du dessin et de la couleur. Quand il parle de la peinture, sa voix se relève, et l’on imagine son regard pétillant. Des formules simples et profondes à la fois jaillissent alors.

Un tableau, un vrai tableau… c’est une merveille ! On peut en vivre. Il ne s’agit pas de les multiplier. J’ai fait ce que je pouvais. J’ai toujours eu peur de… je ne sais pas, ça me fait peur. Peindre me fait peur. Faire face, porter tout ça, je le vis comme une chose qui n’est pas sans danger, mais je dois rester le maître.

Un tableau qui sort tout le vécu, qui me libère de tout ça, est un moment glorieux. Je vis par ce genre de moments.

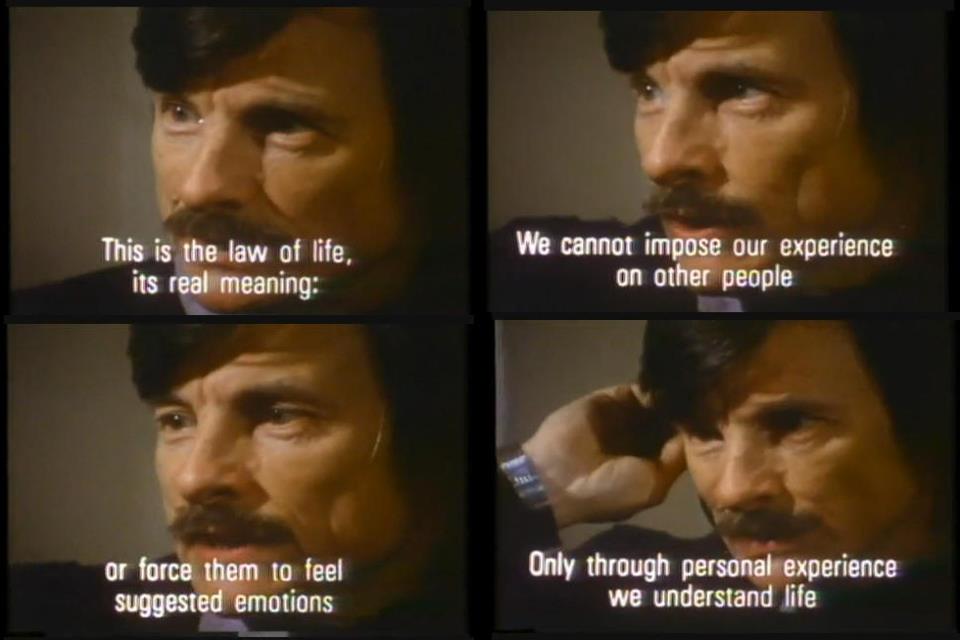

L’œuvre qui vient, l’image qui surgit, émerveille toujours de façon renouvelée son propre créateur, et le laisse presque abasourdi. Car l’émerveillement de la création est toujours bizarrement teinté de désespoir pour le discret Bram Van Velde.

Chaque fois, un tableau vient, et je ne le savais pas. L’acte est une sorte de désespoir qui vous plonge en profondeur, mais de laquelle on ne sait rien. Une sorte de cauchemar.